En esta tercera y última entrega, abordaré algunos de los avances legados por la ingeniosidad de los romanos en el ámbito de la sanidad y la medicina. Exploraremos las contribuciones de destacados médicos, tanto hombres como mujeres, así como algunas de las intervenciones quirúrgicas que se atrevían a realizar. Asimismo, se analizará su habilidad para el cuidado del cabello y la barba, tradición heredada de la antigua Grecia.

Progresos en la medicina

La práctica médica en la época romana no se destacó por su innovación, ya que era llevada a cabo principalmente por médicos esclavos, en su mayoría de origen griego. A pesar de ello, no se debe subestimar su contribución, pues se les atribuyen importantes avances en el campo de la medicina. A continuación, analizaremos algunos ejemplos significativos.

Cirugía militar

El importante avance de la cirugía estuvo principalmente limitado a la cirugía militar. Los primeros en crear y organizar un hospital (valetudinarium) fueron los militares, similares a los hospitales modernos pero con funciones militares, y se incorporaban a sus campamentos durante las batallas. La palabra «valetudinaria» (en plural) proviene del latín: «valetudo» significa «buena salud».

Los primeros de estos hospitales fueron construidos durante el reinado del Emperador Augusto, quien, a pesar de establecer un estado relativo de paz, la llamada Pax Augusta, mantuvo una serie de constantes guerras fronterizas para la expansión territorial. Estaban ubicados dentro de los grandes campamentos, construidos con piedra y madera, cuidadosamente planificados y equipados con instrumentos, suministros y medicamentos. En contraste, los hospitales para civiles o de caridad no surgieron en las ciudades hasta el siglo IV d.C., y fueron producto de la caridad cristiana.

Baños públicos, acueductos y cloacas

Los baños públicos y los acueductos facilitaban el suministro de agua a todas las ciudades, posibilitando la construcción de baños que aún hoy en día son dignos de admiración.

Instauraron por primera vez en la historia un eficaz mecanismo de saneamiento de las ciudades, creando las cloacas, siendo la Cloaca Máxima de Roma, el antecedente más remoto. Su nombre significa «Alcantarilla Mayor» y fue una de las redes de alcantarillado más antiguas que se conocen. Según la tradición, data del año 600 a. C. y en su construcción participaron ingenieros etruscos y obreros de clase social baja. En aquella época Roma se encontraba en un terreno donde se hacía necesario drenar al río Tíber el agua de un arroyo que solía empantanar los valles situados entre las colinas de Roma. Si añadimos el hecho de que era una de las ciudades más pobladas de aquellos tiempos se hacía imperioso evacuar los desperdicios que se acumulaban.

El aporte de agua en Roma se hacía a través de 14 grandes acueductos que proporcionaban 1000 millones de litros de agua diarios. En total 600 metros de longitud con un diámetro de 4-5 metros, atravesando el foro del nordeste al sudoeste. Se bifurca en múltiples ramas que conducían los desperdicios de los retretes y baños públicos y aunque nos pueda parecer mentira, las residencias privadas quedaban excluidas de este desagüe y no podían disponer más que de un pozo ciego para ello.

La Cloaca Máxima permaneció operativa durante un extenso período posterior al declive del Imperio Romano de Occidente. Los vestigios arqueológicos revelan la utilización de diversos materiales y técnicas de construcción a lo largo de distintos periodos, lo que demandó numerosas intervenciones de mantenimiento a lo largo de los siglos. Aunque la presencia de numerosos monumentos, templos y obras de arte dispersos por las calles haya eclipsado en cierta medida esta asombrosa obra de ingeniería, no se puede subestimar su importancia. La Cloaca Máxima representa un significativo avance en materia sanitaria en la antigua Roma, tal como lo demuestra el hecho de que era regida por la diosa Cloacina.

Celso

Galeno

El término «ser galeno» se asocia comúnmente con alguien autorizado a ejercer la medicina, pero ¿cuál es el origen de esta expresión? En el siglo II d. C., un eminente médico griego, Galeno, alcanzó una fama legendaria. Nacido en el año 129 d. C. en Pérgamo, en la actual Bergama, Turquía, pertenecía a una familia adinerada que le permitió dedicarse a sus estudios. Galeno exploró diversos campos como la astronomía, la filosofía y la arquitectura antes de concentrarse en la medicina. A la edad de veinte años, se convirtió en discípulo (therapeutes) del dios Asclepio en el Asclepeion de Pérgamo durante cuatro años, y posteriormente continuó sus estudios en Esmirna y Corinto, donde se familiarizó con la obra de Hipócrates, influenciando así su trabajo posterior. En Alejandría, Galeno tuvo la oportunidad de comprender la importancia de los estudios anatómicos y fisiológicos.

Después de regresar a Pérgamo, Galeno trabajó en la escuela de gladiadores durante cuatro años más, adquiriendo experiencia en el tratamiento de las heridas, a las que él denominaba «ventanas del cuerpo». A la edad de 33 años, se trasladó a Roma, abandonando la cirugía para convertirse en el «comentarista más destacado de Hipócrates en la Antigüedad» y médico en la corte del emperador Marco Aurelio y su hijo Cómodo.

Galeno realizó vivisecciones en varios animales, ya que en la antigua Roma la disección de cuerpos humanos estaba legalmente prohibida. Entre sus numerosas obras, que superan los cuatrocientos textos, destaca «Methodo medendi» (sobre el arte de la curación), cuya influencia perduró en la práctica médica durante… ¡QUINCE SIGLOS!

Por desgracia, se estima que cerca de 125 de las obras de Galeno se perdieron durante el incendio que devastó una parte de Roma y el templo de la paz en el año 191. Este acontecimiento representó un desastre incalculable, y Galeno probablemente experimentó una profunda sensación de desolación. A pesar de ello, en lugar de desanimarse, buscó recuperar sus obras recurriendo a los amigos a quienes había regalado algunos ejemplares, y se dedicó a reescribirlas. Aunque la mayoría de sus obras se centraban en el ámbito de la medicina, también incursionó en la filosofía y la retórica. Entre el incendio y las diversas interpretaciones que surgieron en cada copia, es probable que su obra (escrita en latín, griego y árabe) haya llegado hasta nosotros con significativas modificaciones. No obstante, disponemos de información sobre ella gracias a sus anotaciones en los textos autobiográficos y al catálogo que él mismo confeccionó en «Sobre mis libros».

Pero no podemos olvidar también que describió los sueños afirmando que pueden ser un reflejo de los padecimientos del cuerpo. Galeno dio gran importancia a lo que posteriormente se convirtió en la base de la actual farmacia galénica: los métodos de conservación y preparación de los fármacos. Por tanto, sus escritos adquieren un carácter «sagrado» durante la Edad Media, convirtiéndose en la máxima autoridad en las incipientes universidades de Medicina, las cuales tan solo empezarán a ser cuestionadas en el Renacimiento.

Otros médicos

Sorano de Efeso (98-138 d.C.) pertenecía a la llamada Escuela Metódica, fundada por Themison de Laodicea. Esta escuela buscaba métodos que facilitaran el aprendizaje y la práctica de la medicina. Sorano de Efeso es conocido como el fundador de la obstetricia y la ginecología, pero sus escritos abarcan varios campos, incluida la descripción de los síntomas de las fracturas y las técnicas de vendaje.

– Heliodoro (98-117 d.C.) fue un cirujano griego que ejercía en Roma y escribió varios tratados, incluyendo «Sobre Cirugía, Articulaciones y Luxaciones». Rufus de Éfeso fue un importante anatomista conocido por su descripción de los ganglios tendinosos y su método de tratamiento mediante compresión.

Mujeres médicas

Mucho antes de que las primeras civilizaciones e incluso los primeros asentamientos humanos surgieran, las mujeres desempeñaban funciones de sanación y cuidado de enfermos. Además, participaban de manera activa como sacerdotisas, curanderas o chamanas, aunque su papel se vio disminuido con el aumento de la influencia de los dioses masculinos y el establecimiento de ciudades y civilizaciones. A pesar de que desde una perspectiva moderna se percibe una clara subordinación de la mujer romana a los hombres, especialmente durante la época republicana, en comparación con otras sociedades antiguas, la mujer romana poseía una notable capacidad de influencia, aunque siempre de forma indirecta.

En la antigua Roma, las mujeres conocidas como «medicae» y «obstetrices» tenían la responsabilidad de cuidar la salud de otras mujeres. Las «medicae» atendían las enfermedades femeninas, mientras que las «obstetrices» se encargaban del embarazo y el parto. Una distinción importante era que las «medicae» ocupaban una posición social más elevada que las «obstetrices», equiparable a la de los médicos hombres. Aunque algunas «medicae» eran esclavas, muchas disfrutaban de libertad. Por otro lado, las «obstetrices» solían ser esclavas o mujeres liberadas que trabajaban al servicio de una familia.

En el Codex de Justiniano, se equipara a las mujeres y hombres médicos. Las fuentes que evidencian la práctica de la medicina por mujeres en la antigua Roma, e incluso la enseñanza de la misma a través de diversas obras, son abundantes. Celso las describe favorablemente y habla de su compromiso con el trabajo.

Plinio el Viejo hace referencia a mujeres que practicaban medicina en el siglo I a.C., citando a trescientos veintisiete autores griegos y cuarenta y seis romanos. En concreto, Plinio menciona a Salpe y Olimpia. Galeno habla de algunas médicas y sus especializaciones: Origenia, con sus tratamientos para la hemoptisis (expectoración de sangre) y la diarrea; Eugerasia, con su tratamiento para la nefritis; y Antioquis de Tlos, quien vivió y ejerció en el siglo I a.C. en la ciudad de Licia. Sus especialidades eran la artritis y las enfermedades del bazo. Era hija del médico Diodoto y alcanzó gran renombre en su ciudad, al punto que sus ciudadanos erigieron una estatua en su honor mediante suscripción pública.

Las inscripciones en tumbas romanas han proporcionado información específica sobre mujeres que se dedicaron a la medicina, independientemente de si eran esclavas, libertas o pertenecientes a altos estatus sociales. Entre los nombres que aparecen en estas inscripciones se encuentran Primila, Empiria, Venuleya Sosis y Salustia Ateneis, asociadas al término «medica». También son comunes las inscripciones funerarias que mencionan matrimonios que ejercían la medicina de manera conjunta, aunque en estos casos probablemente existía una especialización por género, dado que era inusual que una mujer fuera examinada por un hombre.

De Metilia Donata es honrada con un monumento funerario descubierto en Lyon. Se cree que ocupaba una posición social prominente y posiblemente ejercía la medicina en la residencia imperial, desempeñando el papel de médica de la corte.

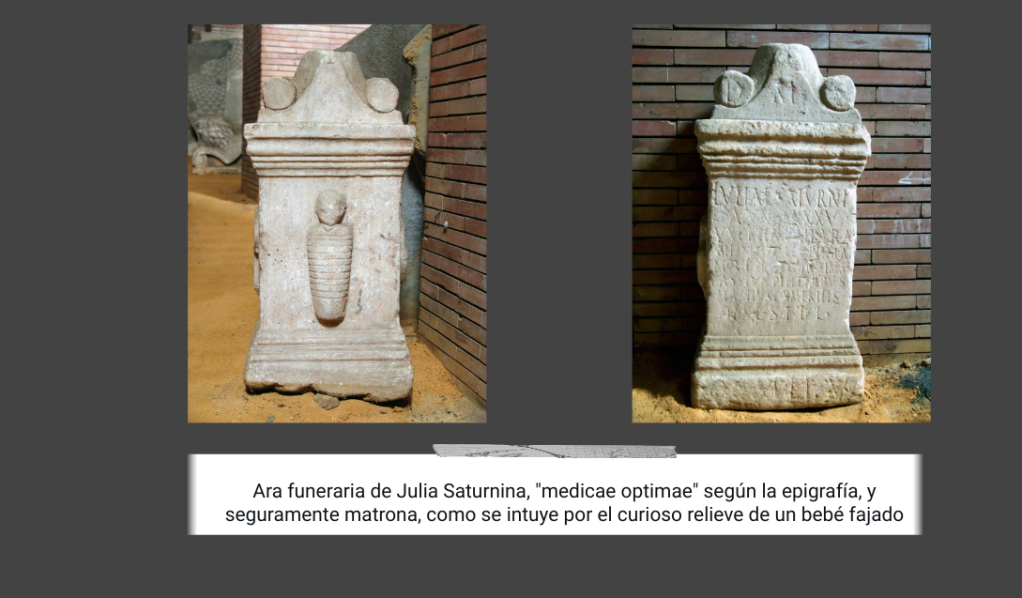

En Hispania, se ha encontrado una estela funeraria que hace referencia a Julia Saturnina, natural de Emerita Augusta. En la inscripción se menciona que estaba casada con Casio Filipo, quien la describe como «esposa incomparable, médica óptima, mujer santísima».

¿Cómo se las ingeniaban para coser las heridas?

En el año 1000 a.C., los hindúes preconizaban una curiosa forma para suturarlas: hacían coincidir los labios de la herida para hacerlos morder por hormigas gigantes o escarabajos. De esta forma, con sus mandíbulas cerrando la herida, cortaban sus cuerpos rápidamente y los desechaban. De tal forma que la cabeza quedaba unida a los bordes de la herida, a modo de sutura quirúrgica. Resultaba una manera eficaz de coserlas e incluso se piensa que se utilizaba en heridas intraabdominales.

En el papiro de Edwin Smith se detalla el uso de cintas de lino y tendones de animales para suturar las heridas de guerra. Se utilizaron tiras de algodón, trenzas de pelo de caballo y cuerdas de arpa hechas con intestinos de oveja con este propósito. No fue hasta el siglo XVI que Ambroise Paré logró ligar los vasos sanguíneos de las amputaciones. En el siglo XIX surgieron las suturas reabsorbibles, y en el siglo XX, aparecieron suturas más resistentes, así como las suturas de seda. En la década de los años 80 del siglo XX, se introdujeron nuevos materiales reabsorbibles, y las suturas subcutáneas se volvieron cada vez más utilizadas, dejando menos cicatrices en la piel.

Barberías

Los postes de colores que solían verse en las calles de las ciudades y pueblos evocan recuerdos para muchos. Aunque cada vez son menos comunes, la mayoría los asocia con las barberías, aunque desconocen su verdadero origen. Estos postes publicitarios de los barberos tienen su raíz en las sangrías. En primavera, era común que las personas acudieran para eliminar el exceso de sangre, en concordancia con las creencias de la escuela hipocrática, que sostenía que esto ayudaba a equilibrar los humores del cuerpo y, por ende, a prevenir enfermedades. Aunque en ocasiones se recurría a sanguijuelas, se solía sumergir el brazo del paciente en agua caliente para resaltar las venas. Sosteniéndose en un poste, el barbero realizaba una incisión en la vena elegida (cada una asociada a un órgano específico), recogiendo la sangre en un recipiente llamado sangradera para poder medir la cantidad extraída. Cuando los cirujanos-barberos se asentaban en un lugar, solían colocar un cartel en la puerta con la representación de una mano levantada de la que caía sangre en una sangradera; posteriormente, se reemplazó por un poste pintado de rojo y con vendas blancas enrolladas, para finalmente sustituirlo por un poste blanco y rojo menos provocativo. Esta es la forma en que ha llegado a nuestros días.

En la antigua Roma

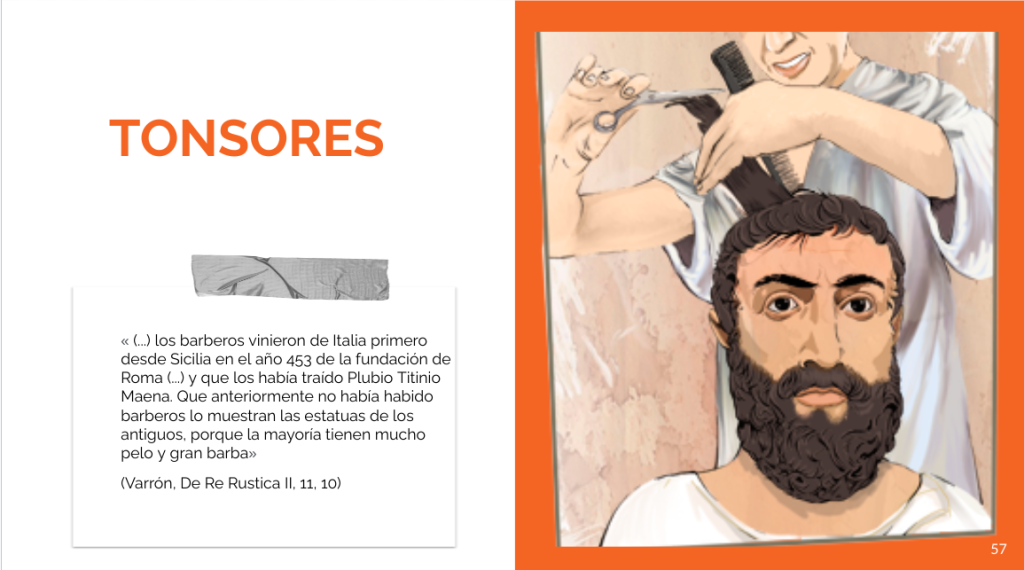

La profesión de barbero no siempre ha sido como la conocemos en la actualidad. Una de las primeras representaciones artísticas se encuentra en el Bajo Cementerio de Tebas, Egipto, donde se descubrió una pequeña estatuilla de la Dinastía XVIII, que tiene unos 3300 años de antigüedad. Esta estatuilla representa al barbero Meryma’at, encargado de afeitar a los sacerdotes del templo de Amón. En la Antigua Grecia surgieron las primeras barberías, donde los hombres, además de cortarse el pelo, se reunían para conversar y discutir sobre diversos temas, al igual que lo hacían en el Ágora. La influencia helénica en el Imperio Romano también se refleja en la profesión que nos ocupa. Los barberos romanos se llamaban «tonsores» y llegaron a ser muy respetados en la sociedad, y a las barberías se les conocía como «tonstrinae».

La operación de afeitado de las barbas se llevaba a cabo exclusivamente con agua y navajas de bronce afiladas con piedras («novaculae»), o mediante depilación con cera de abejas y pinzas depiladoras. Adicionalmente a cortarles el cabello, se les proporcionaba masajes, manicura, pedicura y perfumes. Los romanos dedicaban varias horas en las barberías para recibir estos cuidados. Incluso en aquella época, los barberos empezaron a realizar extracciones dentales. Los patricios, individuos de mejor posición social, contaban con sus propios barberos en su servicio, mientras que las mujeres siempre tenían barberos personales entre sus esclavos.

Los barberos empezaron a asumir responsabilidades adicionales, como la extracción de muelas. Con la grave epidemia de peste bubónica a mediados del siglo XIV y la escasez de cirujanos y médicos (ya sujetos a rigurosos exámenes de certificación), se dependió en gran medida de los barberos para llevar a cabo sangrías y tratar heridas.

Operación cesárea

Es la operación obstétrica de mayor antigüedad, cuyas raíces se remontan en el tiempo y que ha estado impregnada de mitología y leyendas. En la mitología griega, se menciona el nacimiento de otros dioses a través de este procedimiento, como Asclepios (dios de la medicina) o Dionisos (dios del vino).

En el siglo IV a. C., uno de los grandes personajes de la medicina india, Sushruta, escribió un tratado de 900 páginas que se conoce como el primer libro quirúrgico con descripción de operaciones de todo tipo, incluyendo el área obstétrica.

Según una de las leyendas que circulan sobre el nacimiento de Cayo Julio César (100-44 a. C.), se menciona que nació por medio de una cesárea, de la cual se originaría su nombre. Esta afirmación errónea se atribuye a Plinio el Viejo (23-79 d. C.) cuando hace referencia a este hecho en su obra «Historia Natural». Hoy en día, pocos dudan de que esto se refiera al nacimiento del general romano, dado que su madre aún vivía cuando el conquistador estaba inmerso en su campaña de las Galias, y lo más probable es que hubiera fallecido durante la operación. Esta asociación se debe principalmente al médico francés Francois Rousset, quien a finales del siglo XVI afirmó que la palabra «César» se relaciona etimológicamente con la intervención.

Sobre la realización de una cesárea en una mujer fallecida, es evidente que no era lo mismo que llevar a cabo este procedimiento en una mujer viva. En cuanto a la mujer ya fallecida, encontramos una de las primeras regulaciones de su práctica en la colección de leyes romanas (Digesto) del emperador Justiniano (siglo VI) cuando menciona…

La Lex Regia prohíbe enterrar a una mujer que ha muerto durante el embarazo,

antes de extraerle el fruto por incisión del abdomen. Quien obra en contra de esto,

destruye la esperanza de un ser viviente

Podemos observar la influencia del cristianismo en estas palabras, la cual se mantuvo a lo largo de los siglos posteriores. Durante la Edad Media, la Iglesia promulgó la Lex Regia, que estipulaba que ninguna mujer que falleciera durante el trabajo de parto sería enterrada sin intentar extraer al feto mediante un «parto por corte» abdominal, con el fin de reanimarlo y bautizarlo.

La cesárea en mujeres vivas

La primera cesárea exitosa documentada se llevó a cabo en el año 1500 por Jacob Nufer, un castrador de cerdos, en su propia esposa. Aunque existe cierta incertidumbre sobre la veracidad de este hecho, se afirma que tanto la madre como el bebé sobrevivieron. Lo innegable es que inicialmente esta intervención era rechazada debido al alto riesgo de mortalidad para la madre. François Rousset publicó en 1581 el primer tratado sobre la cesárea en mujeres vivas, detallando las circunstancias que aconsejaban su realización y la técnica adecuada. A pesar de que esta práctica se popularizó en toda Europa, la mortalidad debido a hemorragias e infecciones era significativa. La primera cesárea aprobada oficialmente y llevada a cabo con éxito en una mujer viva tuvo lugar el 21 de abril de 1610, en Alemania. Fue realizada en la esposa de un tonelero que había sufrido una ruptura uterina a causa de un accidente. Aunque el bebé sobrevivió, la madre falleció 25 días después de la operación. Durante el siglo XVIII se descubrió que los úteros no cicatrizan de forma espontánea después de ser abiertos, lo que explicaba las hemorragias internas que hasta entonces no habían sido controladas mediante sutura. Aunque pueda resultar sorprendente, en aquella época se creía que el músculo uterino era capaz de detener las hemorragias y cerrarse por sí solo, sin necesidad de sutura.

¿Operaban las cataratas?

Durante el siglo I a.C., se observa que se realizaban operaciones de cataratas, así como extracciones de hemorroides y amígdalas. En esa época, se constata la existencia de talleres donde esclavos expertos fabricaban instrumentos quirúrgicos extremadamente precisos, algunos de los cuales podrían considerarse modernos en la actualidad. Según la creencia romana, la opacidad y color grisáceo de la pupila se atribuía a la acumulación de líquido que se depositaba allí durante el sueño o tras una enfermedad. Aquellos lo suficientemente audaces, tanto pacientes como médicos, se sometían a dichas intervenciones quirúrgicas.

Calentaban un cazo con agua y paños para después administrar al paciente una anestesia a base de opio. Le ataban para que no se pudiera mover, sujetándole la cabeza hacia atrás. Incidían el globo ocular con un pequeño punzón que presentaba un agujerito en uno de sus extremos, el cual sujetaba una aguja. Tras aproximarla a la opacidad de la pupila, la giraban lentamente desplazándose hasta la parte inferior de la pupila.

En contraste con las prácticas contemporáneas, se abstenían de removerlo, ya que creían que hacerlo resultaría en ceguera. Al finalizar, aplicaban una pequeña cantidad de manteca derretida sobre el ojo y lo cubrían con un paño.

Circuncisión

Muchos asocian la circuncisión con un rito religioso judío, pero su origen es mucho más antiguo. Al igual que la trepanación, es una práctica ancestral que se remonta al Neolítico. Figuras con penes que parecen circuncidados se han encontrado en asentamientos mesopotámicos del Creciente Fértil que datan del 9 500 a. C.

Históricamente, tener el glande sin cubrir por el prepucio era considerado grosero y descortés. Durante los Juegos u otros eventos deportivos, era impensable que un atleta desnudo mostrara su glande. Para evitar esto, se ataban lazos o tiras de cuero alrededor del prepucio, colocándolo hacia arriba y amarrándolo a la cintura (conocido como Kynodesme).

Los romanos adoptaron este concepto e incluso intentaron prohibir la circuncisión. Por ejemplo, el emperador Adriano (s. II d. C.) dictó pena de muerte para quienes la practicaran, al igual que el emperador Justiniano (s. VI d. C.), ambos sin éxito. Es muy probable que los judíos cautivos en Egipto adoptaran la circuncisión, práctica que ya realizaban los egipcios.

Aquí concluyo estos tres artículos en los que hemos realizado un viaje retrospectivo para explorar la práctica médica en la antigua Roma. Confío en que los disfrutárais tanto como yo al redactarlos. 😉

Deja un comentario